いぼ痔(痔核/内痔核、外痔核)は、日本人の痔の中で男女を問わず6割を占めています。

いぼ痔について

いぼ痔(痔核)には、内痔核と外痔核の2種類があります。

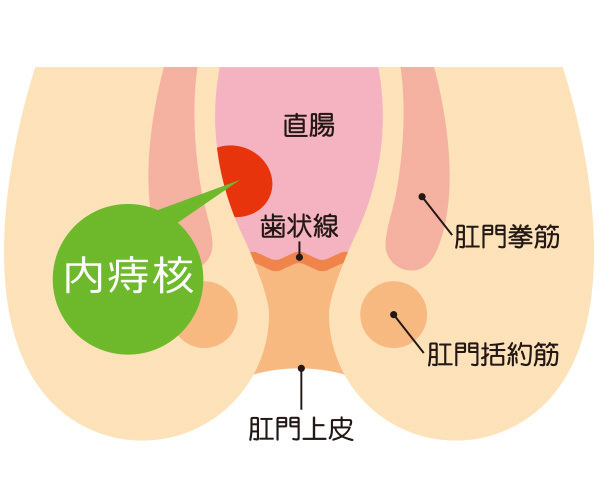

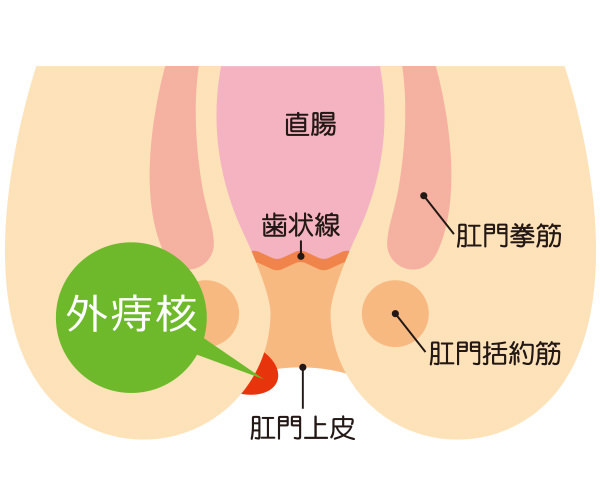

肛門の皮膚はわずかに内部まで入り込んでいます。肛門の中はそのわずかな皮膚の部分と、その上の直腸粘膜に分かれます。皮膚と粘膜の間にある境界線は“歯状線”と呼ばれ、歯状線より上の直腸粘膜にできるのが内痔核、歯状線より下の皮膚部分が腫れるのを外痔核です。

内痔核について

内痔核は、直腸粘膜にある静脈がうっ血し、コブ状になって腫れたものであり、便秘などで排便が困難な時に強くいきむことが原因でできるとされています。

内痔核には自覚症状がほとんどないケースも多く、脱肛になるなどしてはじめてわかることもあります。

自覚症状のない内痔核は、外に出ないよう繊維によってうっ血したコブがつり上げられています。コブの腫れが大きくなると、排便後にもまだ便が残ってるような「残便感」が起こる場合があります。また、排便時のいきみの強さが原因になってコブをつり上げている繊維が伸びてしまうと、コブが肛門の外に出る脱肛の状態になります。

また、便を巻き込んでコブが脱肛することで便漏れを起こしたり、疲労によって内痔核が出てしまうこともあります。

内痔核は、直腸粘膜にある静脈がうっ血し、コブ状になって腫れたものであり、便秘などで排便が困難な時に強くいきむことが原因でできるとされています。

内痔核には自覚症状がほとんどないケースも多く、脱肛になるなどしてはじめてわかることもあります。

自覚症状のない内痔核は、外に出ないよう繊維によってうっ血したコブがつり上げられています。コブの腫れが大きくなると、排便後にもまだ便が残ってるような「残便感」が起こる場合があります。また、排便時のいきみの強さが原因になってコブをつり上げている繊維が伸びてしまうと、コブが肛門の外に出る脱肛の状態になります。

また、便を巻き込んでコブが脱肛することで便漏れを起こしたり、疲労によって内痔核が出てしまうこともあります。内痔核の症状

内痔核の治療

出血と痛みだけの場合は、肛門に座薬や軟膏を注入して治すことも可能です。

排便の度にコブが肛門の外に出る脱肛の場合には、切らずに治療できて効果の高いALTA療法(ジオン注射)をおすすめしています。程度によっては手術が必要になりますが、その場合にもALTA療法(ジオン注射)を併用することで、できるだけ切る範囲を少なくしています。

さらに、再発した場合にも、ALTA療法(ジオン注射)の治療は有効です。なお、ALTA療法(ジオン注射)では効果が得られないケースでは、切除を行います。

日帰り手術についてはこちらをご覧ください。

出血と痛みだけの場合は、肛門に座薬や軟膏を注入して治すことも可能です。

排便の度にコブが肛門の外に出る脱肛の場合には、切らずに治療できて効果の高いALTA療法(ジオン注射)をおすすめしています。程度によっては手術が必要になりますが、その場合にもALTA療法(ジオン注射)を併用することで、できるだけ切る範囲を少なくしています。

さらに、再発した場合にも、ALTA療法(ジオン注射)の治療は有効です。なお、ALTA療法(ジオン注射)では効果が得られないケースでは、切除を行います。

日帰り手術についてはこちらをご覧ください。

内痔核の症状緩和のために

排便後はシャワートイレで肛門を洗浄し、水気を取り去って清潔に保ちます。 食物繊維を多く含む食事を心がけ、それでも効果がない場合にはお薬で便通を改善します。

内痔核で一番適切な治療法とは

内痔核は、進行状況によってゴールドスタンダードの適切な治療法があります。当クリニックでは、Goligher(ゴリガー)の臨床病期分類をもとに脱出の程度に合わせた最適な治療法をご提案しています。

内痔核の治療法の選択

G oligher(ゴリガー)の臨床病期分類Ⅰ度

脱肛していない内痔核がこれにあてはまります。 注入軟膏、座薬、内服薬などを使った保存的治療を行います。 (注入軟膏、座薬、内服薬)

Goligher(ゴリガー)の臨床病期分類Ⅱ度

排便時に内痔核が脱肛し、自然に中に戻る場合です。 ALTA療法(ジオン注射)を中心に、場合によっては輪ゴム結紮治療を行います。

Goligher(ゴリガー)の臨床病期分類Ⅲ度

排便時に内痔核が脱肛し、その後、指で押し込まないと戻らない場合です。 ALTA療法(ジオン注射)を中心に、場合によっては手術を併用します。

Goligher(ゴリガー)の臨床病期分類Ⅳ度

排便時以外も常に内痔核が脱肛している場合です。 結紮切除法などの手術を行います。

外痔核について

内痔核は直腸粘膜の静脈が腫れますが、外痔核は皮膚の部分の静脈が腫れます。ただし、肛門はわずかですが内側まで皮膚が入り込んでいるため、肛門の内側であっても皮膚部分にできた痔核は外痔核となります。

皮膚と直腸粘膜の境界線は歯状線と呼ばれ、それを境に皮膚部分にできたものを外痔核、直腸部分にできたものを内痔核と呼びますが、これは解剖学的な分類であり、原因は内痔核・外痔核ともに変わりません。

紛らわしい病名の「血栓性外痔核」は、内痔核や外痔核とは異なる疾病です。こちらは、いきみすぎた内出血が血腫となり、コリコリした血豆のようなものが肛門に接してできている状態です。血栓性外痔核は、外痔核や内痔核がない方でもいきんだはずみに発症する可能性があり、一過性の外傷としてとらえる方が適切です。

内痔核は直腸粘膜の静脈が腫れますが、外痔核は皮膚の部分の静脈が腫れます。ただし、肛門はわずかですが内側まで皮膚が入り込んでいるため、肛門の内側であっても皮膚部分にできた痔核は外痔核となります。

皮膚と直腸粘膜の境界線は歯状線と呼ばれ、それを境に皮膚部分にできたものを外痔核、直腸部分にできたものを内痔核と呼びますが、これは解剖学的な分類であり、原因は内痔核・外痔核ともに変わりません。

紛らわしい病名の「血栓性外痔核」は、内痔核や外痔核とは異なる疾病です。こちらは、いきみすぎた内出血が血腫となり、コリコリした血豆のようなものが肛門に接してできている状態です。血栓性外痔核は、外痔核や内痔核がない方でもいきんだはずみに発症する可能性があり、一過性の外傷としてとらえる方が適切です。外痔核の症状

- おしりに触れるとなんとなく腫れぼったい。出血。痛み。

- 血栓性外痔核は外痔核より、痛みが強い傾向にあります。

外痔核の治療

外痔核の治療方針自体は、内痔核とほぼ同じですが、単独のALTA療法(ジオン注射)では効果がありません。

外痔核は、痛みがさほどない場合は、薬で治療を行うのが一般的ですが、痛みがひどい場合は、結紮切除手術(痔核切除手術)が必要となります。

また、外痔核を伴う内痔核の治療では、ALTA療法と結紮切除法(痔核切除術)の併用が行われます。